近日,西北工业大学黄维院士、胡文博教授课题组在抗菌光敏化机制研究方面取得了突破性进展。研究成果以“Zwitterionic Photosensitizer-Assembled Nanocluster Produces Efficient Photogenerated Radicals via Autoionization for Superior Antibacterial Photodynamic Therapy”为题,发表在高水平学术期刊Advanced Materials上。

抗生素的滥用已引发多重耐药菌株的全球性蔓延,严重威胁公共卫生安全。与传统抗生素治疗相比,抗菌光动力治疗(aPDT)作为一种非抗生素依赖的新型治疗策略,具有广谱抗菌性且不易引发耐药性等优势,引起了广泛关注。在光动力治疗中,光敏剂发挥着关键核心作用,其通过光敏化过程将能量或电子转移至周围底物,诱导产生活性氧物种(ROS),实现病原菌的高效灭杀。根据活性氧生成途径的不同,光敏剂可分为I型和II型。目前,临床应用主要集中于II型光敏剂,其通过能量转移机制与氧气反应,生成具有强氧化性的单线态氧(¹O₂);而I型光敏剂则通过电子转移与周围生物分子或氧等底物反应,产生羟基自由基(•OH)、超氧阴离子(O₂⁻•)等具有更强氧化性的活性氧物种。I型光敏剂对氧气浓度的依赖性明显低于II型光敏剂,这使得I型光敏剂在局部缺氧的病理环境(如细菌感染区域)中展现出更优的治疗效果和应用潜力。然而,现有I型光敏剂体系通常较为复杂,且光诱导电子转移效率较低,需引入额外电子供体或受体以提升该过程的效率,这显著增加了其临床转化的难度与挑战。

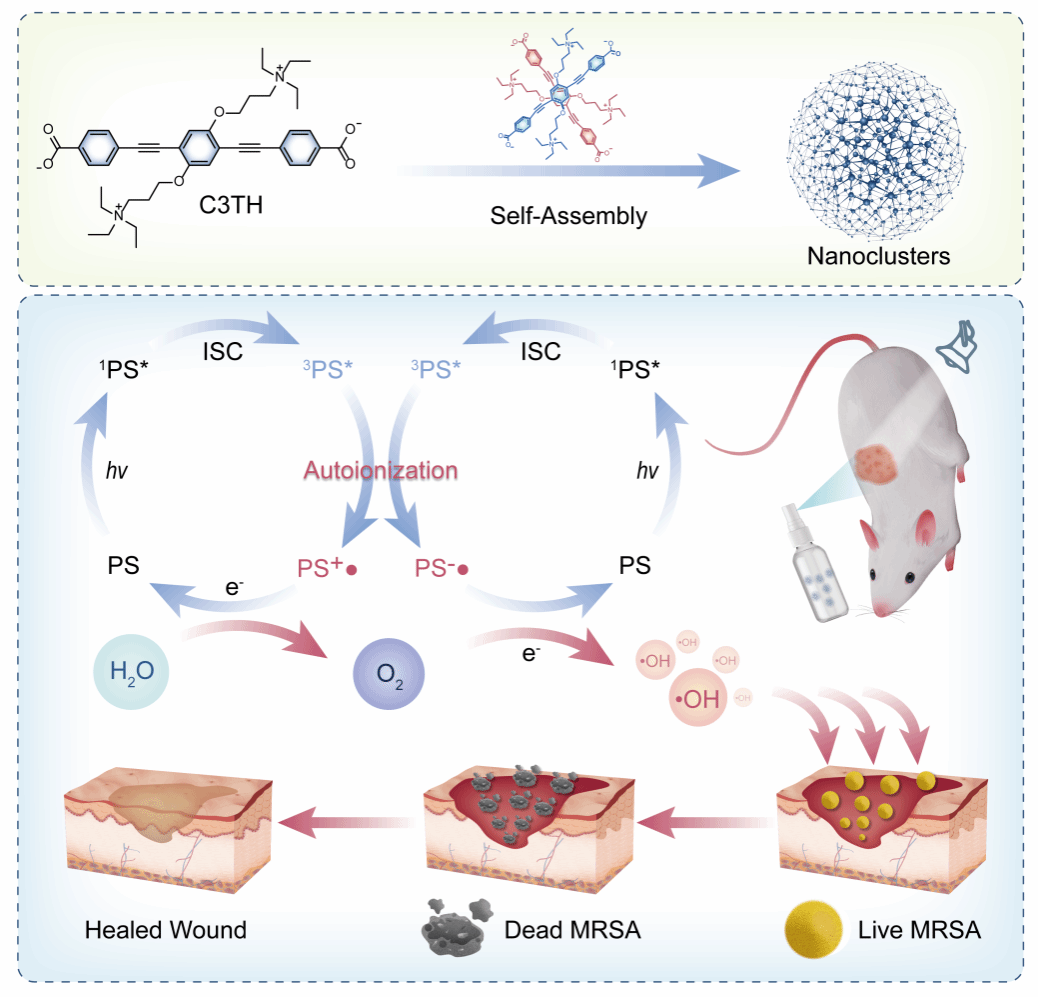

图1 自组装的光敏剂纳米团簇及其抗菌光敏化机制示意图

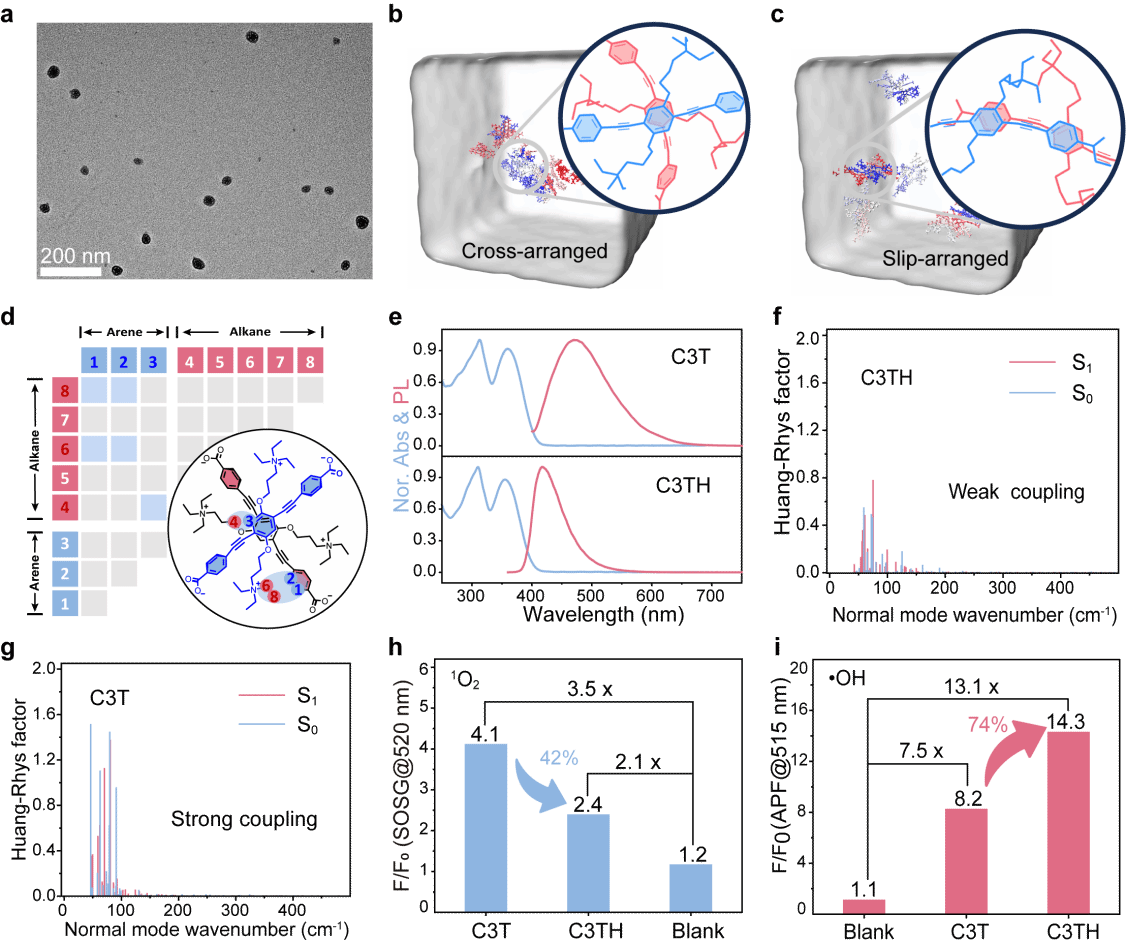

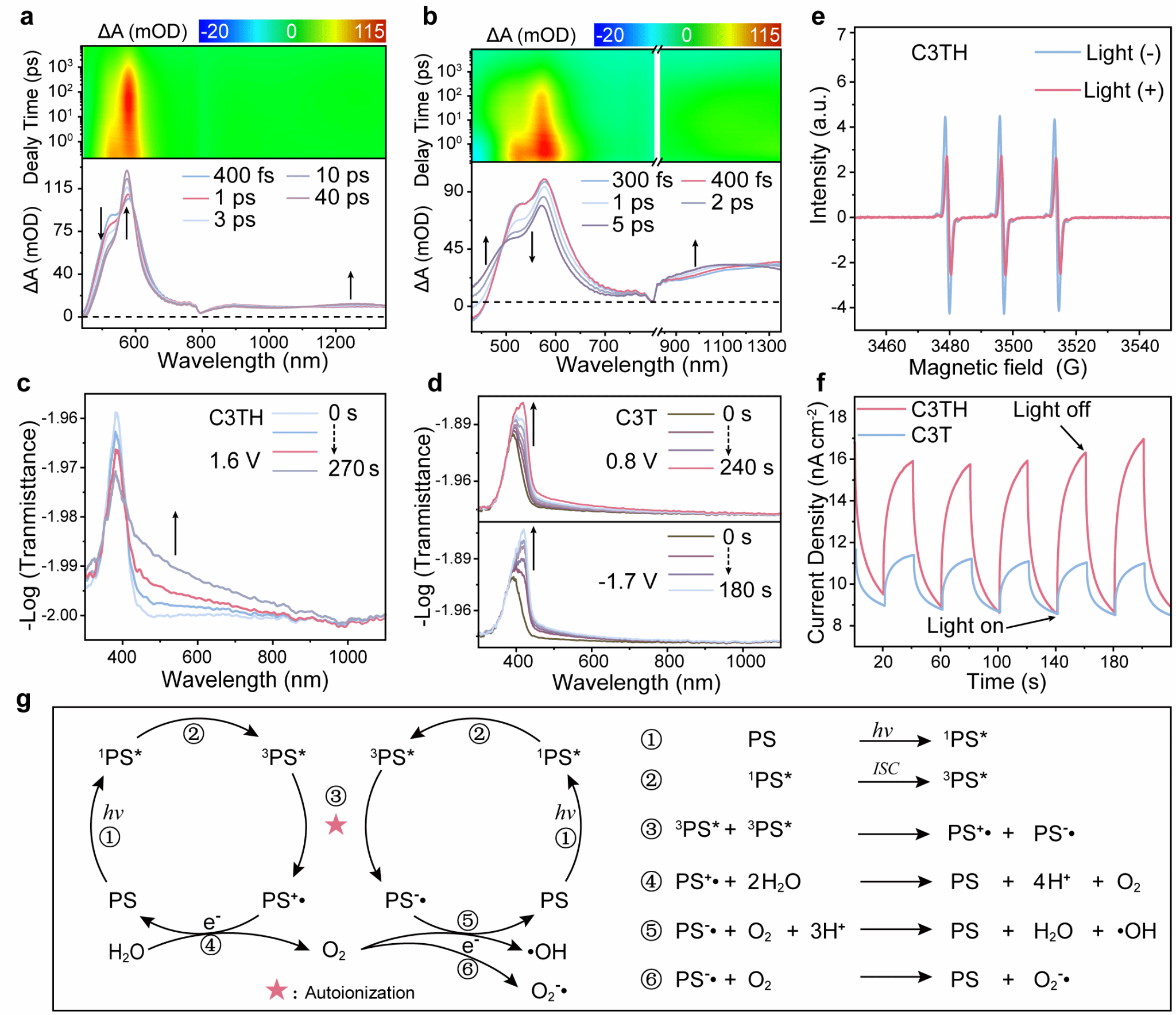

针对上述问题,本论文研制了一种双离子型小分子光敏剂C3TH,能够自组装形成光敏剂纳米团簇,该团簇通过自电离机制显著提升光诱导电子转移效率,产生大量活性氧,实现高效抗菌光动力治疗(图1)。实验和理论计算表明,C3TH在生理环境下通过分子间非共价作用(静电吸引与范德华力结合)自组装,形成十字交叉构型堆积的纳米团簇(图2)。这种纳米团簇通过协同机制显著提升光诱导电子转移效率:i)缩短分子间距(d <4 Å),促进分子间光诱导电子转移;ii)抑制分子间电子-振动耦合,减少非辐射能量耗散(如热耗散),使光子能量更倾向于通过自电离路径释放。在自电离机制下,C3TH纳米团簇生成了具有高氧化还原性的光敏剂阳离子和阴离子自由基,随后这些自由基与水和氧气发生级联光氧化还原反应,产生大量的•OH和O₂⁻•(图3)。基于上述性质,即使在8 μg mL-1的超低剂量下,C3TH纳米团簇对革兰氏阳性细菌的抗菌率仍可达到97.6%,其抗菌效果相当于同剂量抗生素万古霉素的8.8倍。

图2 自组装光敏剂团簇分子动力学模拟及光物理性质表征

图3 光敏剂团簇的自电离表征及光敏化机制

本论文提出并证明了一种全新的分子间电子转移动力学模型,发现同一光敏剂分子兼具电子供体与受体功能,通过分子间自电离作用实现了自给自足的电子循环,摆脱了对外源性电子供/受体的依赖。这一机制实现了从“电子供/受体依赖”到“分子自主”模式的转变,为光敏剂设计提供了全新的理论框架与指导思路。同时,本论文中通过飞秒超快光谱与光谱电化学技术的联用,深入揭示了电子转移机制,为相关领域的实验研究与理论解析提供了重要参考。

柔性电子研究院硕士研究生何平、博士研究生贾明轩和杨琳芳为本文共同第一作者,通讯作者为西北工业大学胡文博教授。这一工作得到了国家自然科学基金面上项目、中央高校基本科研业务费专项资金等项目的支持。

文章链接:https://doi.org/10.1002/adma.202418978

Zwitterionic Photosensitizer-Assembled Nanocluster Produces Efficient Photogenerated Radicals via Autoionization for Superior Antibacterial Photodynamic Therapy

Ping He, Mingxuan Jia, Linfang Yang, Haolin Zhang, Ruizhe Chen, Weiyun Yao, Yonghui Pan, Quli Fan, Wenbo Hu, Wei Huang

(文字:何平 审核:王学文)