可充电水系锌离子电池(ZIBs)凭借其高安全性、高理论容量以及丰富的资源等优势,在储能领域备受关注。然而,在电池循环过程中,锌阳极表面因氧化还原反应和过电位损失会产生“局部热点”,导致电极表面出现枝晶生长、副反应加剧以及结构损伤等问题,严重限制了电池的能量密度和循环稳定性。这些问题在高放电深度(DOD)条件下尤为突出,极易引发电池失效。值得注意的是,当前研究中对于热力学因素和局部热点问题尚未给予充分重视。因此,开发具有优异传热性能的锌阳极材料,抑制枝晶生长和副反应的动力学过程,是实现锌阳极在高DOD条件下稳定循环的有效解决方案。

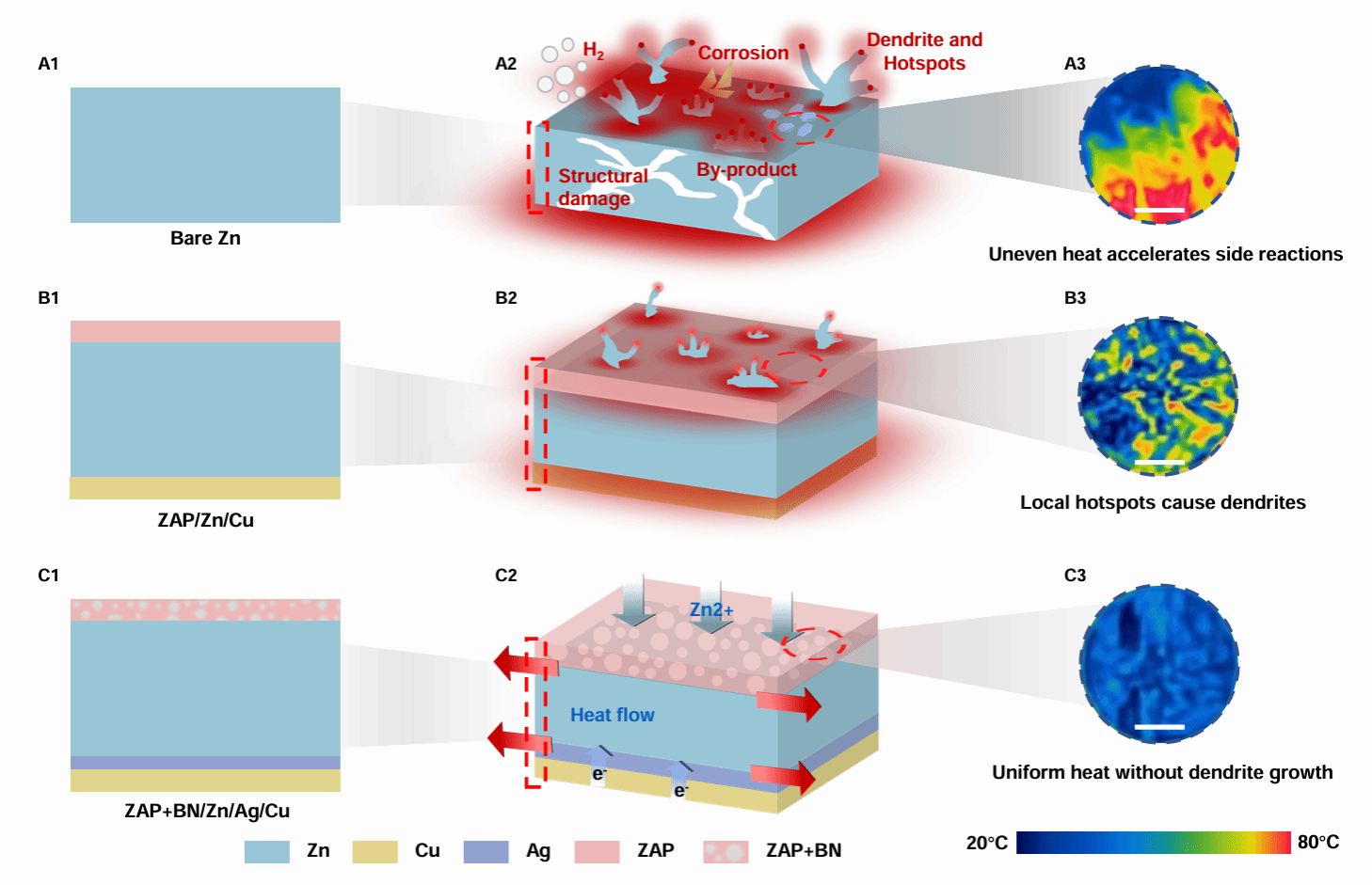

近日,西北工业大学黄维院士团队官操教授课题组提出了一种热传递增强型锌阳极。研究采用真空蒸镀结合旋涂技术,在锌箔两侧构建了功能化传热增强层:顶部涂层实现了锌离子通量和温度分布的均匀调控,底部涂层则显著改善了局部热扩散和机械稳定性。这种双重热保护机制有效抑制了热力学驱动的枝晶生长和副反应(图1)。

图1. 不同电极的原理图及温度分布。(A1)裸Zn、(B1)ZAP/Zn/Cu和(C1)ZAP+BN/Zn/Ag/Cu电极示意图。(A2)裸Zn、(B2)ZAP/Zn/Cu和(C2)ZAP+BN/Zn/Ag/Cu电极上发生剥离/沉积行为的示意图。(A3)裸Zn、(B3)ZAP/Zn/Cu和(C3)ZAP+BN/Zn/Ag/Cu电极的红外热像图。比例尺:(A3)、(B3)和(C3)为0.4 cm。

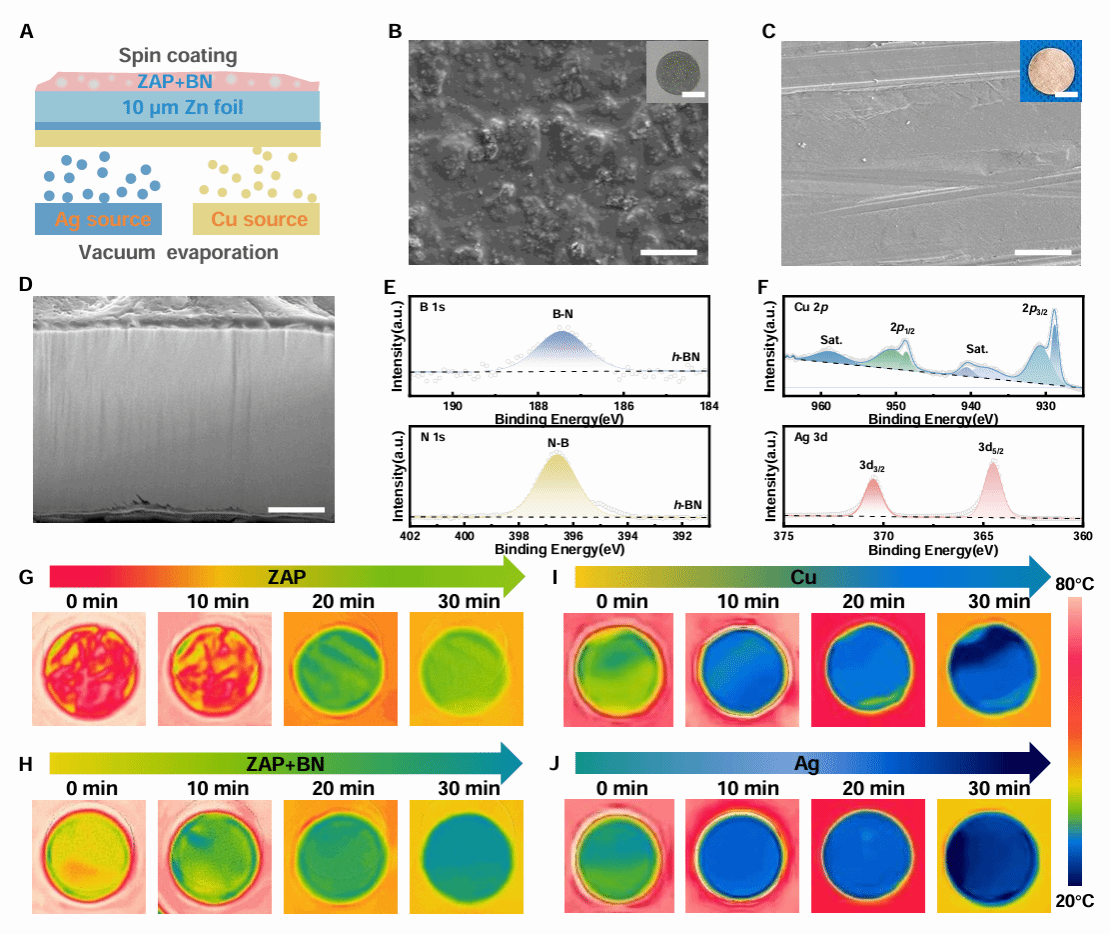

研究团队通过扫描电子显微镜(SEM)和能量色散谱(EDS)表征,证实了铜/银(Cu/Ag)双金属层在锌箔表面的均匀沉积,成功实现了大规模ZAP+BN/Zn/Ag/Cu电极的制备。为验证氮化硼(BN)和银(Ag)对导热性能的增强作用,采用红外热成像技术对电极表面的温度分布进行了系统表征(图2)。实验结果表明,BN和Ag的引入显著改善了电极表面的散热性能:在冷却过程中,电极表面温度明显降低,且温度分布更加均匀,充分证实了材料的导热性能得到有效增强。

图2. ZAP+BN/Zn/Ag/Cu电极的制备与表征。(A) ZAP+BN/Zn/Ag/Cu电极制备工艺示意图。(B) ZAP+BN/Zn/Ag/Cu电极顶部表面的SEM图像。(C) ZAP+BN/Zn/Ag/Cu电极底部表面SEM图像。(D) ZAP+BN/Zn/Ag/Cu电极的FIB-SEM截面图。(E)电极顶层B和N元素的XPS图。(F)电极底层Ag和Cu元素的XPS图。(G) ZAP, (H) ZAP+BN, (I) Cu和(J) Ag的红外热像图。比例尺:(B)和(C)为10 μm,(B)和(C)的光学图像为0.6 cm, (D)为2 μm。

该研究结果表明,优化后的锌阳极在5mA cm-2/5mAh cm-2的电流/容量密度下展现出优异的循环稳定性,循环寿命超过440小时,DOD高达85.5%。基于V2O3/NC正极组装的全电池在200次循环中表现出稳定的电化学性能,其质量能量密度(基于电极总质量)和体积能量密度(基于全电池)分别达到174 Wh kg-1和218 Wh L-1。此外,研究团队成功制备了高性能的大面积软包电池(4×5 cm2),验证了该技术在实际应用中的可行性。

相关研究成果以"Thermal transfer-enhanced zinc anode for stable and high-energy-density zinc-ion batteries"为题,发表在Cell姊妹刊、材料科学领域顶级期刊Matter上。西北工业大学柔性电子研究院硕士研究生剌少菲、博士研究生高勇和曹庆贺为论文共同第一作者,官操教授为通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、陕西省自然科学基金以及西安市自然科学基金等项目的资助。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.matt.2025.102013

(文字:剌少菲 审核:王学文)