镁金属凭借其高体积容量、低还原电位以及丰富的自然储量等显著优势,被视为后锂电池时代极具应用潜力的负极材料,有望在能源存储领域掀起一场新的变革。然而,镁的不均匀沉积和无序剥离行为极易引发负极枝晶生长和结构破坏,严重制约了镁金属电池的发展与应用。近年来,负极表/界面修饰策略在诱导镁金属均匀成核/沉积和抑制枝晶生长等方面展现出了巨大的优势,然而这些改进策略往往存在耐久性不足、离子传输缓慢等问题,使得镁金属电池的实用化进程依旧举步维艰。针对以上问题,西北工业大学黄维院士团队艾伟教授课题组通过原位准固-固氧化还原反应,在镁负极上构建了一层铋/镁基混合界面保护层(Bi-Mg@Mg),实现了镁金属的均匀可逆沉积/剥离过程,显著提升了镁金属电池的循环稳定性(Adv. Mater. 2025, DOI: 10.1002/adma.202502098)。

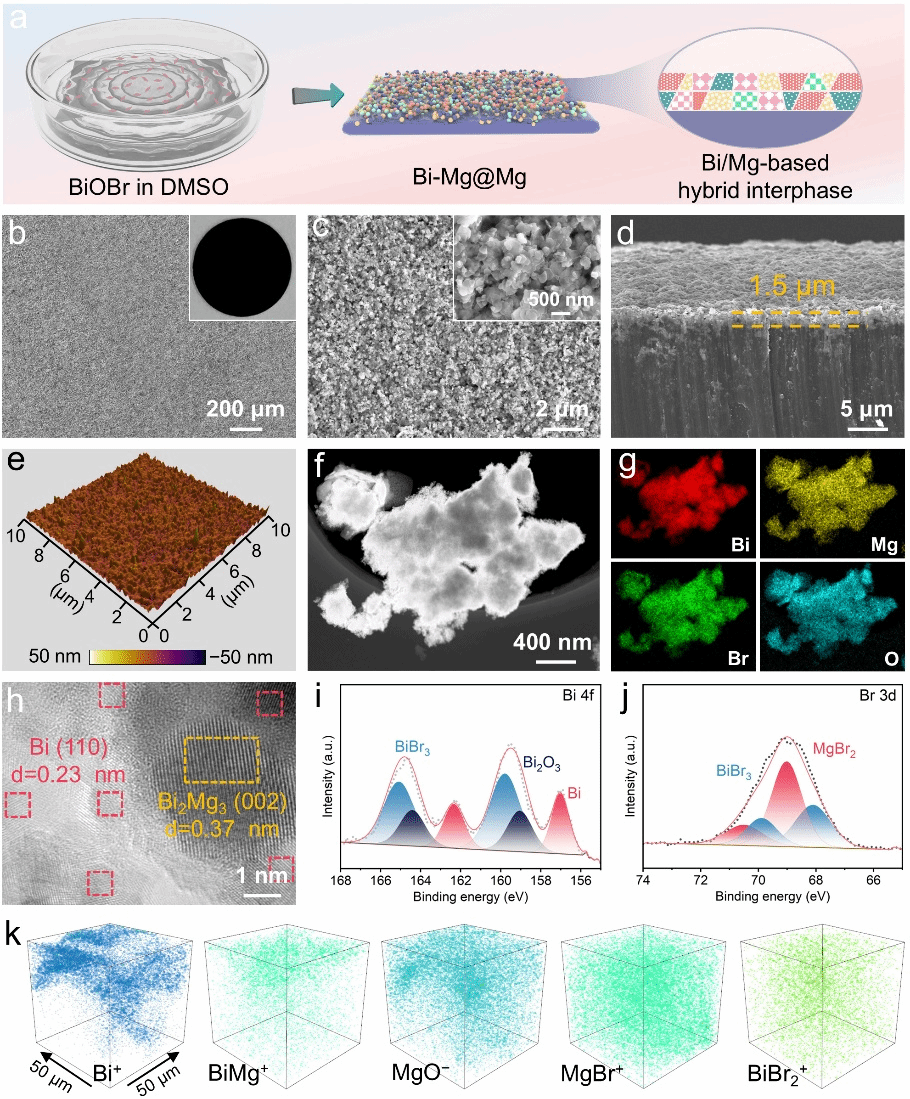

(Bi-Mg@Mg电极的制备及表征)

通过金属镁与溴氧化铋(BiOBr)之间的原位准固-固氧化还原反应,在镁箔表面成功构筑了厚度仅为1.5 μm的混合界面保护层,该保护层包含Bi、Bi2Mg3、MgO、MgBr2和BiBr3等组分。

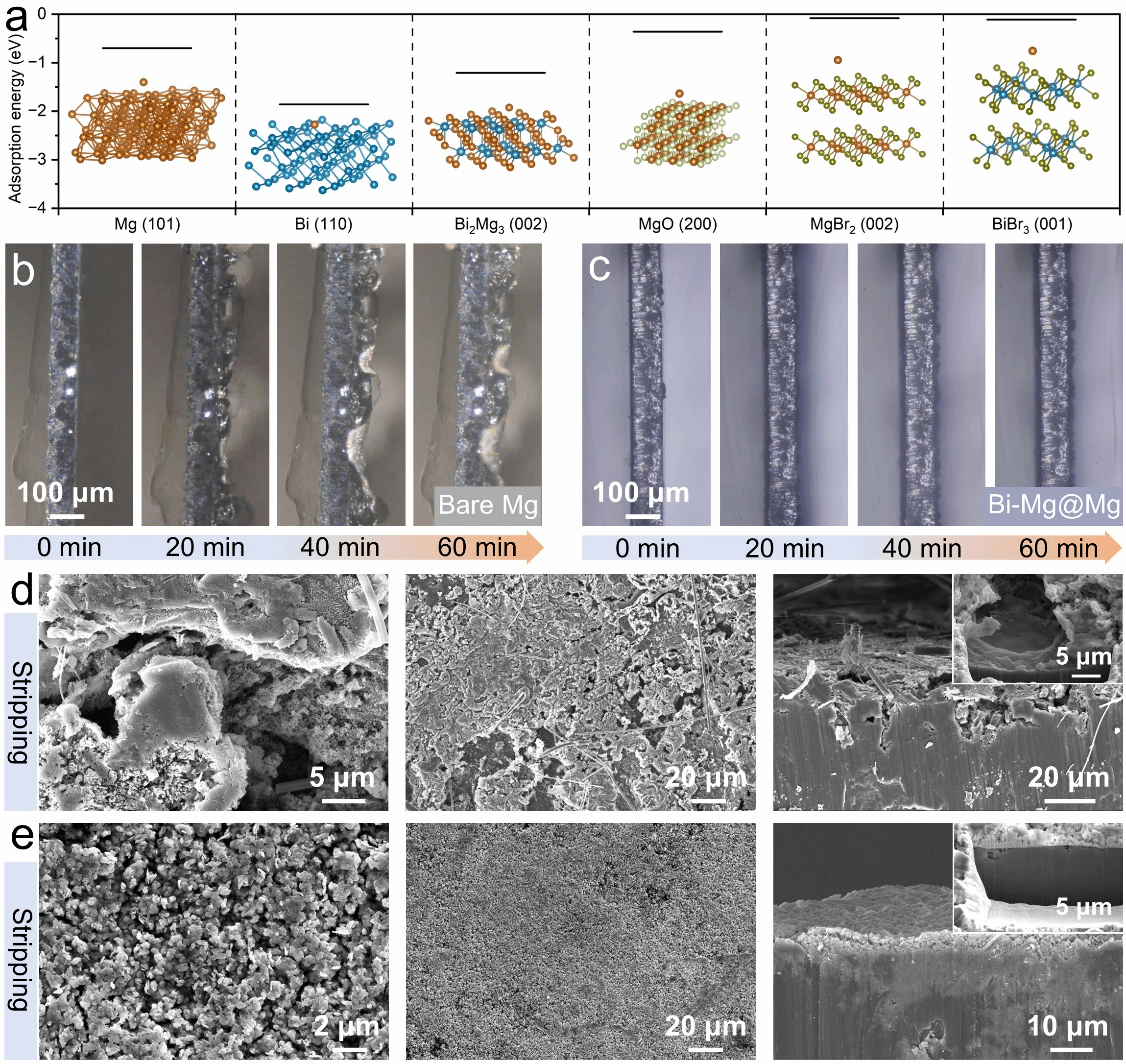

(Bi-Mg@Mg与bare Mg的吸附能、镁沉积/剥离过程对比)

基于DFT计算、原位光学显微镜和SEM分析,证实了混合界面层中亲镁(Bi和Bi2Mg3)和疏镁(MgO、MgBr2和BiBr3)组分对镁金属成核/沉积过程的显著促进作用和对沉积/剥离形态的有效调控。

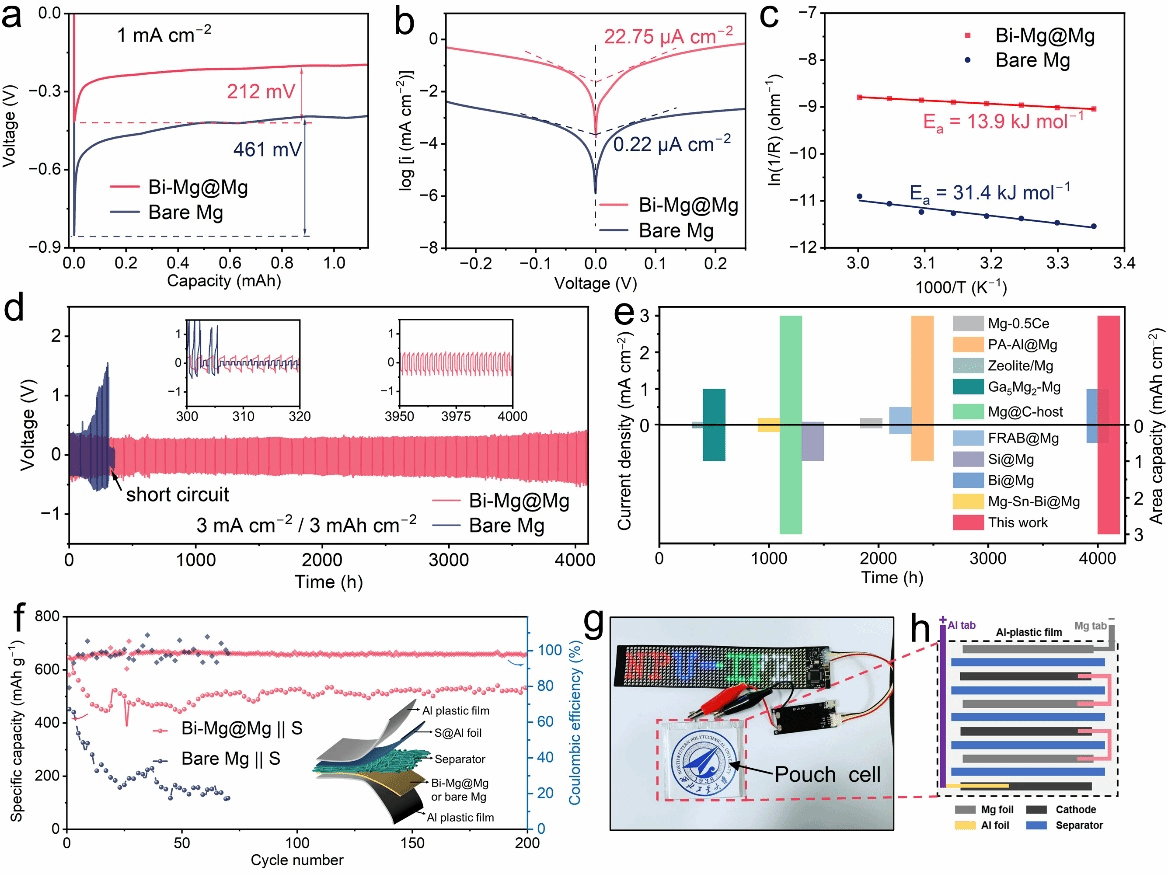

(Bi-Mg@Mg与bare Mg电化学性能对比)

相较于裸镁电极,Bi-Mg@Mg电极在成核过电位、离子传输和循环稳定性等方面均展现出了显著的性能优势。内部串联后的镁硫软包电池工作电压超过3 V,能够稳定为LED灯供电,充分展示了Bi-Mg@Mg电极在实际应用中的巨大潜力。该工作通过调控镁金属负极表面的物理结构和化学组分,为镁金属电池的发展和应用提供了新的思路和方向。

文章链接:https://doi.org/10.1002/adma.202502098

(文字:毕经煊 审核:王学文)