特种电子是面向航空、航天、航海、极地、高原等极端环境应用需求,所构建的高可靠、非常规柔性电子材料、器件与系统。特种柔性感知技术是融合柔性电子与特种传感原理的关键技术,可突破常规柔性传感技术在极端环境中的应用局限,实现多维度信息的可靠采集与感知,为极端场景下的智能监测、精准控制提供核心支撑。

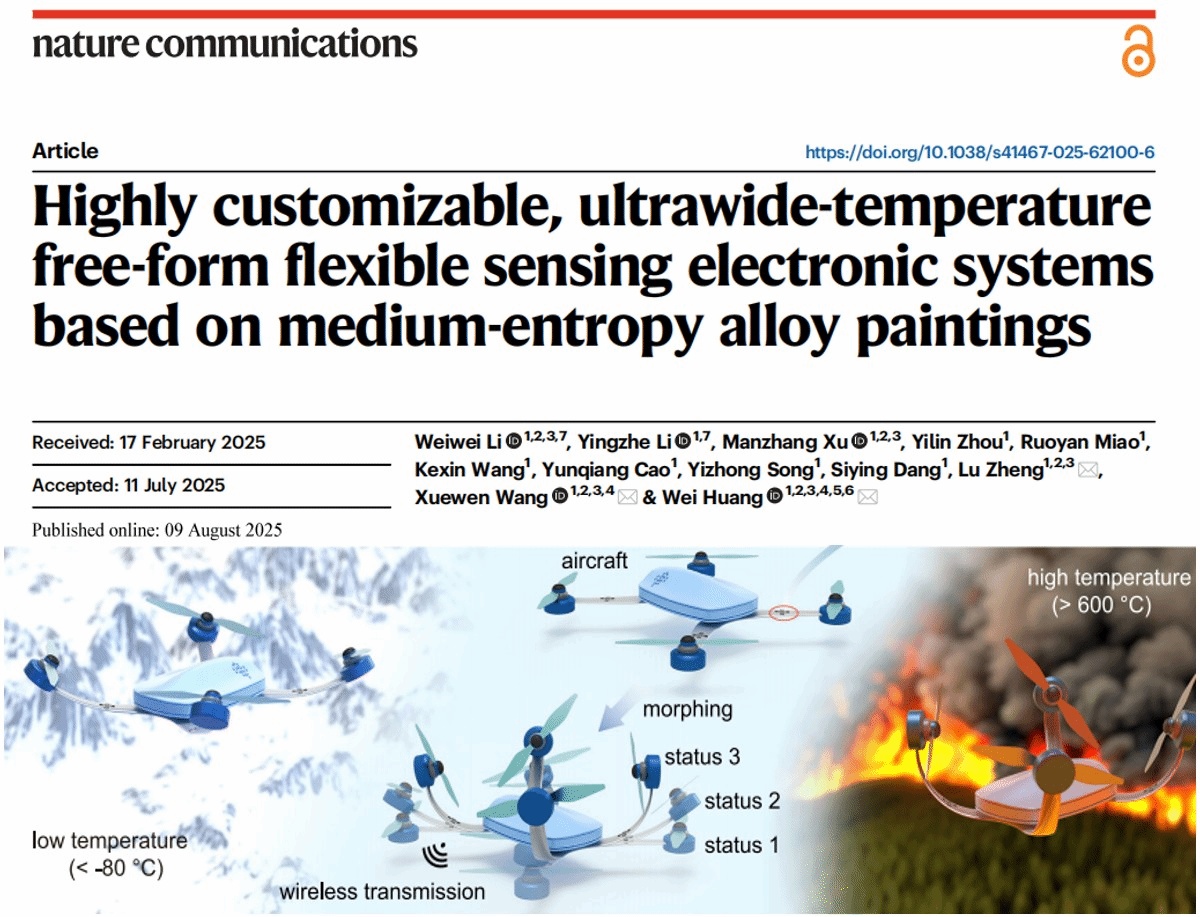

图1 特种柔性感知用于变构无人机跨温域监测

近日,西北工业大学黄维院士王学文教授课题组在特种柔性感知方面取得系列进展。针对柔性应变传感器耐温范围窄、应变灵敏度低等瓶颈问题,团队创制了一种基于单相Nb-Mo-W固溶体材料的可印刷耐高温中熵合金墨水,并创新性提出原位异质印刷制造技术,实现了在任意材质表面直接制备高性能柔性传感器。所研制的柔性传感器成功突破了工作温度限制,改变了业界长期以来 “柔性传感器无法在高温环境下稳定工作” 的固有认知。同时在核心性能指标上展现出卓越表现,其在-150至1100°C超宽温度环境下的应变灵敏度(gauge factor)较传统金属基和陶瓷基(非柔性)传感器高出2个数量级以上。课题组研究发现中熵合金所特有的晶格变形、纳米颗粒间距调控以及薄膜应力集中之间的跨尺度协同机制是实现上述优势的关键。基于该成果课题组验证了特种柔性传感器在极端温度环境下对变构飞行器姿态与构型的实时、稳定监测能力,相关成果发表在《自然·通讯》(Nat. Commun., 2025, 16, 7351)。

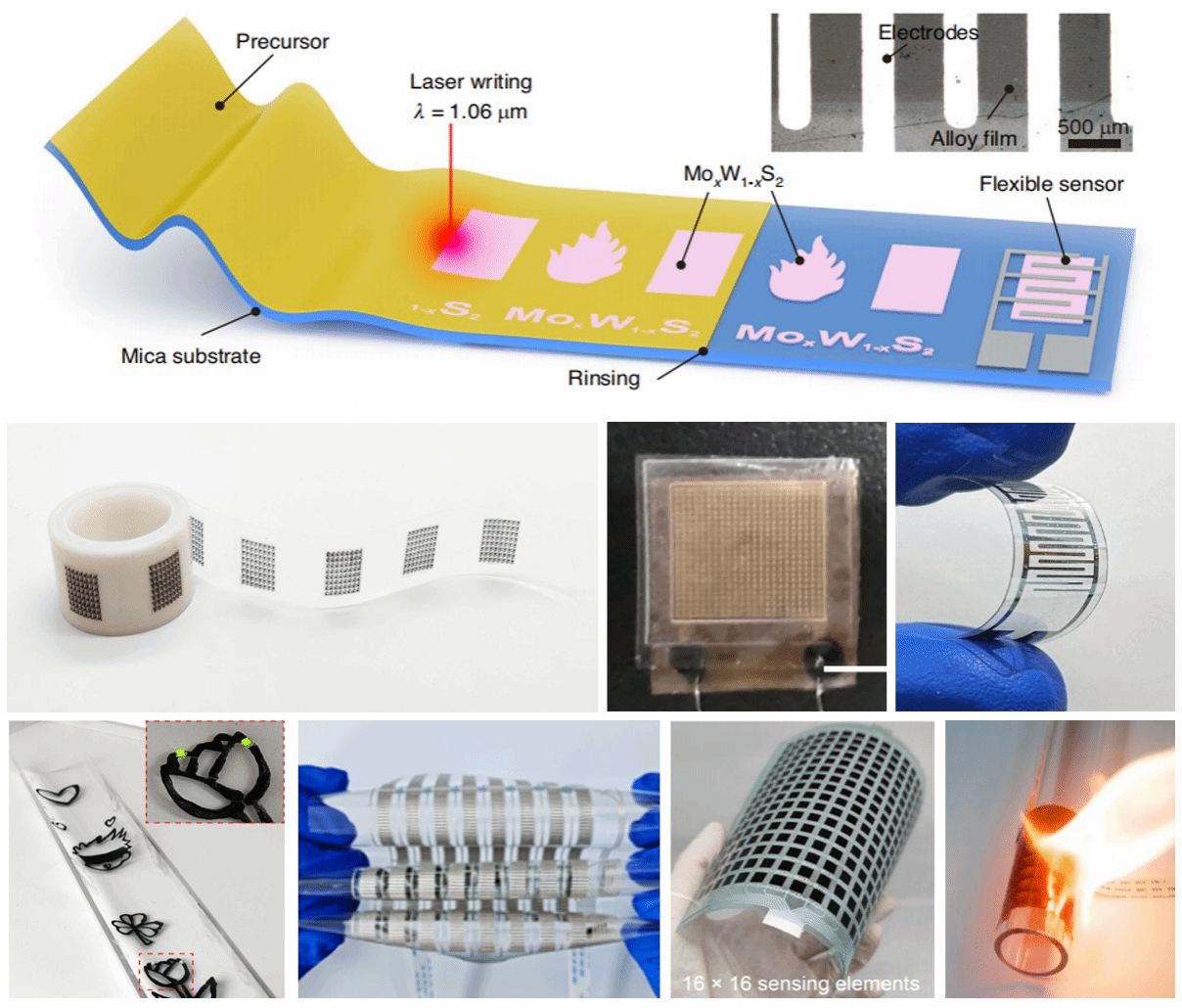

针对柔性传感器高温稳定性差、响应速度慢等方面挑战,课题组提出合金化与多界面融合策略,采用喷墨打印和氢气辅助热退火工艺,在柔性衬底表面直接制备了基于二维过渡金属硫族化合物合金薄膜的特种柔性温度传感器,实现了-253至800℃宽范围内对温度变化的稳定与瞬态响应,其响应时间低至微秒级(Research, 2024, 7, 0452);在此基础上,课题组提出激光直写工艺制备二维过渡金属硫族化合物合金薄膜,揭示了二维薄膜材料的热分解与原位生长机制,实现了高性能柔性应变传感器的可控制备,并验证了其在500℃高温环境下对高频振动信号的检测(Microsyst. Nanoeng., 2025, 11, 161)。此外,课题组采用两性离子表面活性剂椰油酰胺丙基甜菜碱(CAB)作为分散剂,发展了基于二维材料架构的全印刷多功能柔性传感器(《中国科学:材料科学》,2025,10.1007/s40843-025-3470-6);为进一步突破柔性应变传感器的性能瓶颈,课题组创新性提出基于斑马线结构的界面增强效应,该策略显著提升了柔性弯曲传感器的灵敏度。通过阵列化集成成功验证了特种柔性传感器对平面结构在三维空间内应变分布与弯曲形态的精准重构能力(ACS Sens., 2025, 10, 4896)。该系列成果为推动柔性电子在航空航天、高端制造、极端环境监测等领域的进一步应用将提供坚实的技术支撑。

图2 特种柔性应变、温度、压力传感器及传感器阵列

上述系列工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费、西北工业大学分析测试中心开放测试基金等经费的支持。

近年来,课题组围绕特种柔性感知材料与器件开展研究,已在Nat. Commun.(3篇)、Adv. Mater.(9篇)、J. Am. Chem. Soc.(2篇)、Research(3篇)等国际权威学术期刊发表学术论文80余篇,同行引用10000余次;获授权中国发明专利15项、美国专利1项。课题组聚焦“特种电子”领域,不断探索新兴交叉学科“柔性电子学”人才培养新方法,不断探究特种柔性感知在极端条件下的应用边界,不断探寻柔性电子服务国家重大应用的智胜之道。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-62100-6

(文字:李伟伟 图片:李伟伟 审核:王学文)