具备可调余辉特性的单分散SiO₂微球在新型光电器件、多维信息加密及高通量生物检测等领域具有重要应用前景,然而,现有合成方法在实现微球单分散性与余辉性能的协同调控方面仍存在挑战。近日,黄维院士、刘小网教授研究团队通过空间受限的发光分子掺杂,构建了 core@shell@shell 结构的 SiO2微球,在单分散 SiO2微球中实现了可编程余辉调控。本方法为构建具有精细调控光学性质的多功能 SiO2 微粒库提供了可行策略,为光学编码及自发发射调控等先进光子晶体平台的发展奠定了基础。相关成果以“Programmable afterglow tuning in monodisperse SiO2 microparticles through spatially confined emitter doping”为题发表在Nature Communications (《自然·通讯》上)

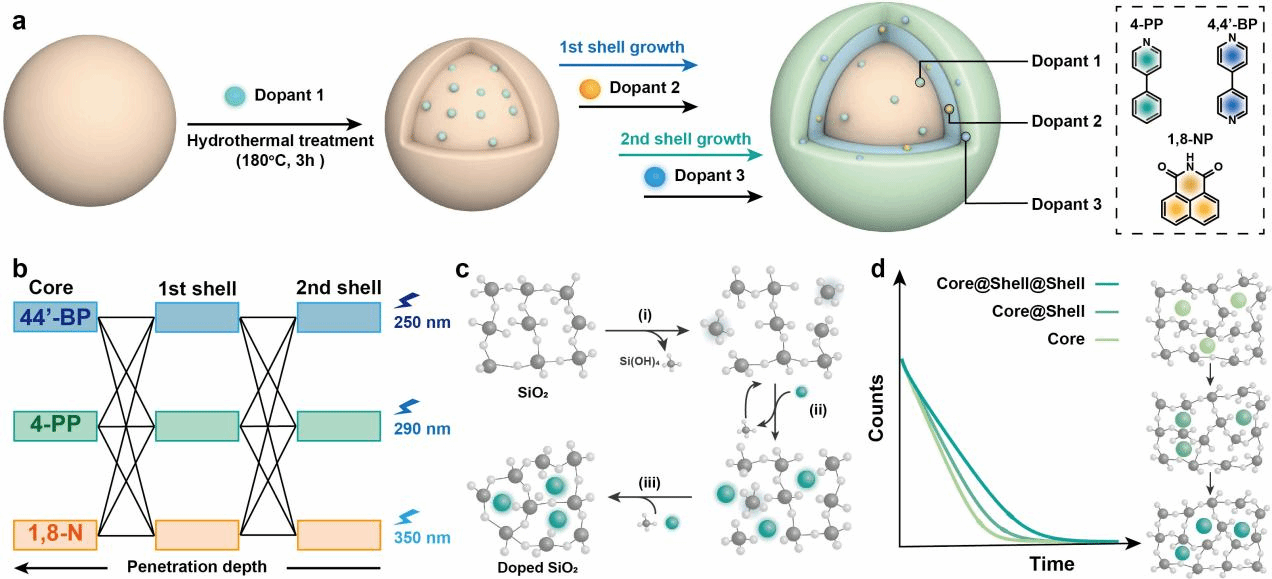

图1. 通过空间限域分子掺杂实现单分散余辉可编程SiO2微粒构筑的示意图

研究团队通过水热条件下的多次“假晶转变”,将4-苯基吡啶(4-PP)、4,4’-联吡啶(4,4'-BP)和 1,8-萘酰亚胺(1,8-NP)分别掺入不同壳层。电镜结果表明,所制备的核壳结构SiO2微球形貌规整且具有高度单分散性。当激发波长由 250 nm 调控至 350 nm时,余辉颜色由蓝色调控至青色和橙色,余辉持续时间最长可达10 s。

机制研究表明,SiO2基质中丰富的羟基通过氢键和物理限域作用有效稳定了掺杂分子的三重态,是实现高效室温磷光的关键。此外,外层SiO2与掺杂分子对内层掺杂分子构成“屏蔽效应”,实现激发依赖的余辉输出。同时,随着水热反应次数的增加,掺杂剂与基体间的相互作用逐步增强,余辉寿命和量子产率也逐渐提高。核层中4-PP的余辉寿命从3.26 s逐步提升至3.42 s,量子产率也从2.8%提高至5.7%。研究团队进一步展示了所制备SiO2余辉微球在光子晶体构建和多维信息编码中的应用潜力,实现了角度依赖的结构色和激发依赖的余辉调控,为高级防伪和光学存储提供了新思路。

论文的第一作者是柔性电子全国重点实验室/柔性电子研究院陈雪博士,通讯作者为柔性电子全国重点实验室/柔性电子研究院刘小网教授和黄维院士。该项研究成果同时得到国家自然科学基金重点项目和陕西省自然科学基金项目等支持。

文章链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-63901-5

(文字:陈雪 图片:陈雪 审核:王学文)