近日,西北工业大学柔性电子研究院黄维院士团队涂用广副教授联合北京大学朱瑞教授、华侨大学吴季怀教授在钙钛矿太阳能电池领域取得了突破性研究成果,揭示了钙钛矿能量无序与非辐射复合损失之间的内在关联。相关成果以“Reducing Energetic Disorder for High-Efficiency Perovskite Solar Cells with Low Urbach Energy by In Situ NH3 Generation”为题发表于Angewandte Chemie International Edition期刊上。

目前,金属卤化物钙钛矿在光伏领域的研究中正迅速崭露头角,成为研究热点之一。与传统的光伏材料(如单晶硅和砷化镓)不同,卤化钙钛矿由于其多晶的性质和反键轨道特性,具有较高的缺陷容忍度。这些晶格缺陷会破坏钙钛矿晶体的结构有序性,形成延伸至带尾部的电子态,并引发局部能量波动,这种现象被称为能量紊乱。这种能量紊乱会增强电子-声子相互作用,阻碍载流子传输。因此,钙钛矿中的能量紊乱导致钙钛矿太阳能电池的光电转换效率仍远低于Shockley-Queisser理论极限,并且其稳定性远远落后于单晶硅和砷化镓太阳能电池。

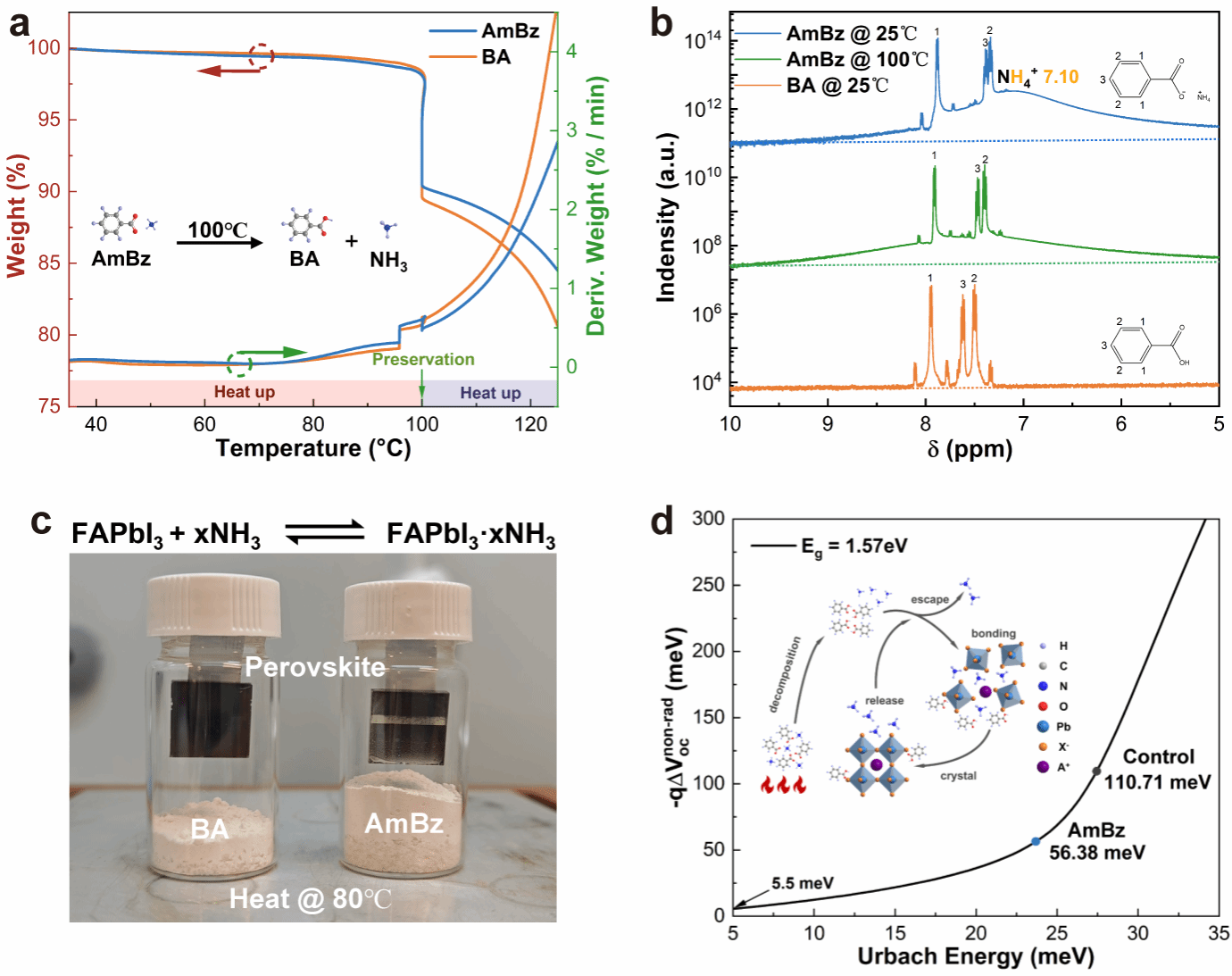

图1. NH3的原位释放促使了能量有序的钙钛矿结晶

本工作通过原位氨气生成来调控钙钛矿的结晶过程,从而提高了钙钛矿的能量有序程度。密度泛函理论计算表明,NH3中N上的孤对电子与铅离子(Pb2+)配位,增加了铅空位(VPb)、铅占碘位(PbI)和碘占铅位(IPb)的缺陷形成能,分别达到5.61 eV、0.37 eV和4.09 eV。并因此获得了具有23.7 meV Urbach 能的有序钙钛矿薄膜。借助这一手段,最佳器件的开路电压损失(VOC, loss)降低了超过50 mV,并实现了 1.182 V的开路电压(VOC)以及26.26%的PCE。在ISOS-D测试协议下,优化器件在氮气存储 1100 小时后保持了初始效率的95%以上,在65 ℃下存储 700 小时后保持90%以上的初始效率。并且5×5 cm2的组件实现了21.31%的光电转换效率,这在钙钛矿光伏领域达到了目前的较高水平。

该工作得到了国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费和榆林市科技计划项目等经费的支持。

文章链接:https:/doi.org/10.1002/anie.202516464

(文字:尚传振 图片:尚传振 审核:王学文)