近日,西北工业大学黄维院士团队纪雷教授课题组与陕西师范大学马佳妮课题组合作,首次发现并验证了邻碳硼烷硼顶点相关的电荷转移发光,并在国际化学顶级期刊《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed)上发表题为“Achieving Charge-Transfer from the Boron-Vertices of o-Carborane: Dual-Emission with a Shift over 505 nm (2.1 eV)”的论文,对这一突破性工作进行了详细报道。

一直以来,科学界普遍认为,明星分子“碳硼烷”的发光潜力仅由其碳原子主导,而硼原子则扮演着沉默的“配角”。近日,这一碳中心的传统认知被彻底颠覆。由西北工业大学黄维院士、纪雷教授课题组与陕西师范大学马佳妮教授合作,首次实现了从邻位碳硼烷硼顶点出发的高效电荷转移,并成功制备出具有巨大波长差(高达505纳米)的单分子双发射材料。这项成果为碳硼烷光子学开辟了前所未有的研究路径,在高性能显示、传感和近红外发光材料等领域展现出广阔的应用前景。

“碳中心”的桎梏与硼顶点的沉默

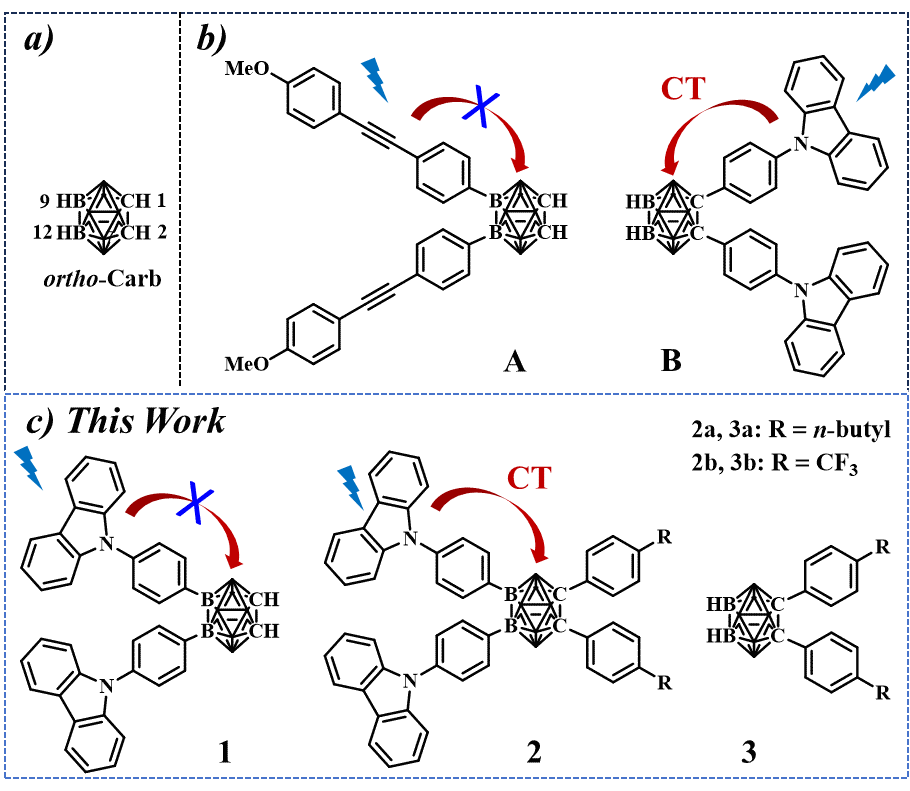

有机电子材料多以有机芳香化合物为核心,因其π共轭体系可实现较大的轨道重叠,从而显著增强电子跃迁强度。碳硼烷是一个由碳、氢、硼组成的具有三维芳香结构的12顶点笼状分子,其表面p轨道与有机取代基的轨道重叠较小,因此很少被用于构建发光材料。2007年,Chujo及其同事报道了碳位取代邻碳硼烷表现出强烈的电荷转移(CT)发射,自那时起,大量具有优异发光性能的碳位取代邻碳硼烷被相继报道,并被应用于有机发光二极管(OLED)、圆偏振发光(CPL)以及荧光传感等领域。Chujo及其同事曾报道若干硼位取代邻碳硼烷(无论碳原子上是否带有取代基),但在其吸收光谱或发射光谱中均证明硼取代基与碳硼烷笼之间没有相互作用。

过去的几十年,几乎所有关于碳硼烷发光的研究都聚焦于碳顶点。人们认为硼顶点在电子共轭中是‘惰性’的,无法有效参与电荷转移过程。如何“激活”沉默的硼顶点,让其参与到光电子的“舞蹈”中来,成为该领域一个悬而未决的挑战。

巧妙设计:点亮硼顶点的“钥匙”

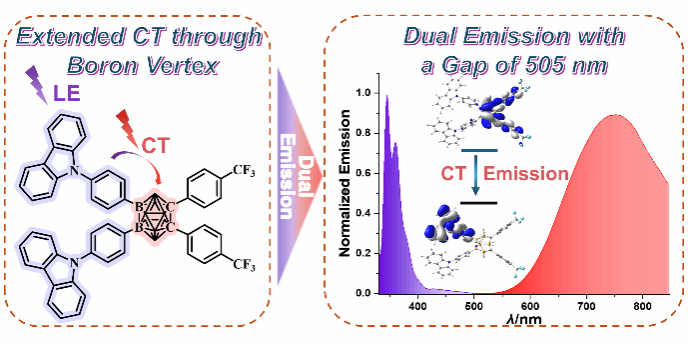

面对这一挑战,研究团队提出了一个精妙的“协同激活”策略。他们设计并合成了三个新型的9,12-取代邻位碳硼烷分子(1, 2a, 2b)。其设计精髓在于:在硼顶点安装强电子给体的同时,在碳顶点引入苯基。这两个苯基就像是天线,当芳基连接在碳顶点时,会降低该轨道的能量,从而增强碳硼烷C-C反键的接受电子能力,激活从硼端取代基到碳端的电荷转移。这两个看似不起眼的苯环,就是打开从硼顶点咔唑到碳硼烷笼的电荷转移的钥匙。系统的光物理研究和理论计算表明,硼顶点功能化给体在光激发下可向邻碳硼烷笼进行了有效电荷转移,并且同时展现出局域激发(LE)和CT两个发射峰。

从LE紫外到CT近红外的“黑色”双发射

在正己烷等非极性溶剂中,化合物2a和2b表现出了罕见的双发射现象。化合物2b在甲苯溶液中的两个发射峰分别位于紫外区的345纳米和近红外区的850纳米,横跨了505纳米(能量差为2.1电子伏特)的巨大区间,且两个峰都不在可见光区,是看不见的“黑色”双发射,为构筑特殊功能应用的黑色发光材料具有一定的指导意义。势能面(PES)扫描揭示了LE态与CT态之间存在巨大的能隙,这解释了为何在CT发射出现的同时,反卡莎(anti-Kasha)规则的LE发射得以保留。

该论文从根本上拓展了碳硼烷基功能材料的设计范式,颠覆了长期以来以碳为中心的碳硼烷发光观点,揭示了一种激活硼顶点参与电子共轭的新策略,为开发基于邻碳硼烷的高性能双发射材料开辟了新途径。为未来设计多位置、多功能协同的碳硼烷新材料打开了无限想象空间。

柔性电子研究院博士生徐晓阳和硕士生赵雪媛为该论文的共同第一作者,西北工业大学黄维院士、纪雷教授,陕西师范大学马佳妮教授为共同通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金、陕西省自然科学基础研究计划、中央高校基本科研业务费专项资金等的资助。

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202521735

(文字:纪雷、徐晓阳、赵雪媛 图片:纪雷、徐晓阳、赵雪媛 审核:王学文)